瑶文

我国的瑶族在古代曾使用过“刻木记事”,叫做“木契”,或“打木格”。瑶族社会普遍采用做标志的办法来传递信息,叫做“打标记事”。

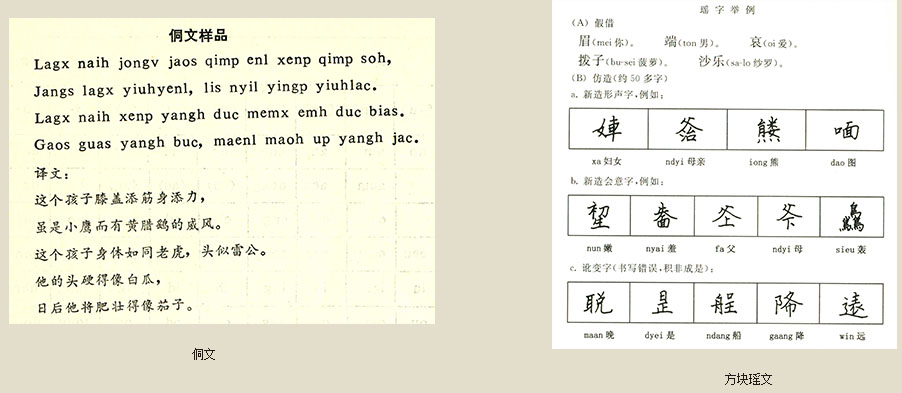

瑶族的一些师公、道公、民间歌手在学习并熟练地使用汉文后,在抄录民族典籍时,仿造一些字与汉字并用或者以汉字为基础仿造一些文字,通过对汉字进行增减或者重新组合的办法,创造了本民族的文字,并用以记录自己的语言。这种文字被称为古瑶文,其字体大致可以分为四类:一是汉语借词,即汉语音义与瑶语音义相同或相似的,多直接采用汉字的音形意;二是借用汉字字义而读瑶音,这一类字占多数;三是借用汉字读音而表瑶字字义;四是借用两个汉字或者汉字偏旁部首重新组合成新字。

1982年7月,北京部分瑶族学者联合有关单位,初步设计了一套以勉语为基础的拉丁字母拼音文字的《瑶文方案》(草案)。这种文字由30个声母、130个韵母、8个声调组成,先在两广部分地区展开试验推广。1984年,又结合旅美的美籍瑶族华人约瑟·候博士的研究成果,实现了中美瑶文方案的统一。